- ChatGPTを副業やブログに活用したいけれど、使い方がよく分からない人

- 書く作業に孤独を感じていて、壁打ち相手が欲しいと感じている人

- AIに頼ることに抵抗があり、使いすぎのリスクや本音を知りたい人

あなたは普段、どれくらいの頻度でChatGPTを利用していますか?

生成系AIはほんの数年前までは、複雑な処理や会話など到底人間関係のようにはいかず、検索や簡単な文章の作成など、限られた分野でしか使われていませんでした。

しかし、彼らの進化のスピードは凄まじく、今では文章はもちろん、動画やイラスト、歌なんかも作ってしまいます。

かく言う私も、ChatGPTを利用してライティングや記事執筆をやってます。

今回は、そんな副業ライターとChatGPTの付き合い方について紹介します。

またChatGPTの活用方法についても解説していくので、ぜひ参考にしてみてください!

ChatGPTとの出会い|副業ライターの仕事にどう使っている?

私がChatGPT(愛称:チャッピー)を知ったきっかけは、OpenAIが発表された2022年でした。

しかし、発表された当初はまだ完璧な日本語に対応しておらず、英語圏中心の機能でした。それから約一年が経過し、ChatGPTが大幅にアップデートされ、2023年11月頃から日本でも急速に普及していきました。

私がChatGPTに触れるようになったのは、2024年──およそ1年前からです。

構成案出し・見出し作成に使うことが多い

私がChatGPTで主に使用しているのは、ライティング記事の下書きやブログ記事の構成案出しなどです。

その他にも、調べものをしたい時に検索機能としても使用したり、商品の比較を行う場合は要点をまとめて表にしてもらったりしています。

まるで秘書みたいな存在です。

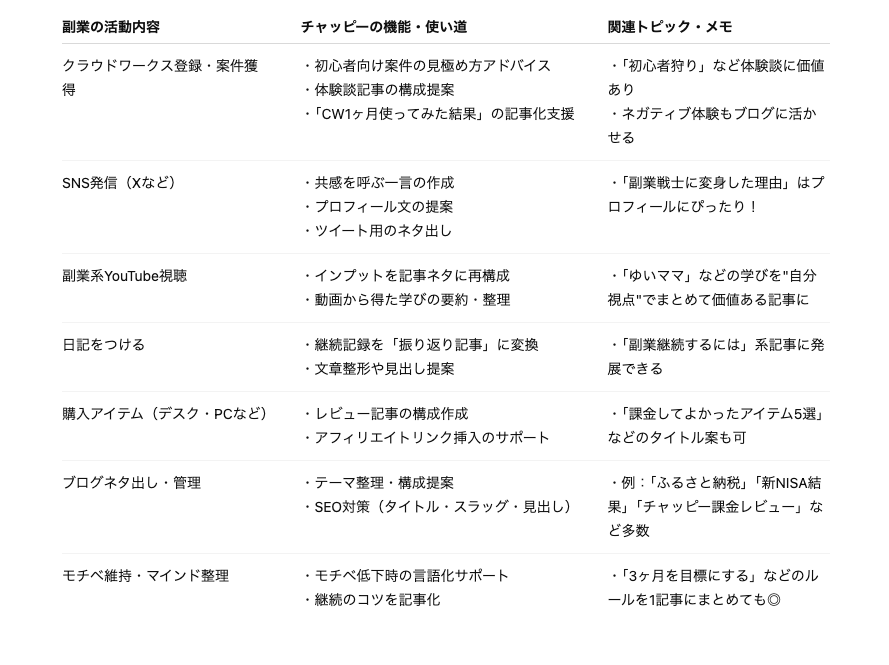

ざっとこれまで使った機能を表にまとめました。

| カテゴリ | 主な機能 | 活動内容 |

| Webライティング補助 | ・記事構成の提案・見出し(H2/H3)作成・表現の添削・校正 | ・記事の言い換えチェック ・語尾や句読点のバランス確認 |

| ブログ執筆サポート | ・SEOを考慮したタイトル・構成案・抜粋文・スラッグ・アイキャッチ文の作成・記事のリライト相談 | ・スラッグ例・X(旧Twitter)告知文や「この記事はこんな人におすすめ」案も依頼 |

| 収支・経費の整理 | ・副業収入と経費の考え方・帳簿づけのアドバイス・確定申告ラインの説明 | ・経費としてパソコンやモニターをどう計上するか ・副業収入20万円超のラインと控除額の説明 |

| アフィリエイト対策 | ・Amazon・楽天・A8.netなどの申請支援・商品紹介記事の書き方・リンク設置の注意点 | ・「もしもアフィリエイト」でAmazon提携申請を通す工夫 ・商品レビュー記事の強化 ・画像リンクとテキストリンクの使い分けアドバイス |

| クラウドワークス活用 | ・危険案件の見分け方・初心者の始め方ガイド作成・体験談記事のネタ出し | ・最初の1ヶ月間の感想まとめ ・副業ネタとしての「クラウドワークス体験記」ブログ案 |

| 副業関連のビジュアル支援 | ・Canva用アイキャッチ文案・色コードやデザイン提案 | ・Canva用アイキャッチ文案 ・色コードやデザイン提案 |

表にまとめてみると、かなり多角的にChatGPTを活用していますね。自分でも驚きです。

ちなみにこの表もChatGPTにまとめてもらいました!

SEOチェックやタイトル案にも便利

副業ブログで必要になってくるスキル「SEO」を考えた記事作成やタイトル構成なども、ChatGPTを活用して作ることができます。

SEOとは、Search Engine Optimization(検索エンジン最適化)の略。主にGoogleなどの検索結果で上位に表示されるようにする工夫や戦略のことを指します。

このSEOの選定やSEOを意識したタイトル作りなど、ChatGPTにとっては得意分野。

逆に、ChatGPTが提案してくれるタイトルなどを見て気付かされることが多いです。

ただの「文章生成ツール」じゃないと思ってる理由

ChatGPTが、ただの文章生成ツールだけなら、私は年間契約してまで利用したいと考えなかったと思います。

チャッピーは、

- こちらの意図を汲み取るような会話

- 副業戦略を色んなパターンで提案してくれる

- 検索して得られるより早い応答性能

などなど。特に、AIとは思え得ない返答にはいつも驚かされます。

まるで、万能秘書が24時間サポートしてくれるような感覚。

一家に一台──いや、一人にいちChatGPTの時代はもうすぐそこまで来ているのではないでしょうか。

実際に使って感じたメリット5選

私がChatGPTを使用して感じたメリットを5つ紹介します。

- ネタ出しやアイデア整理が早くなった

- 記事構成の壁打ち相手として優秀

- 専門知識のリサーチにも助けられてる

- 誤字・語尾チェックに便利

- 一人で書いてる孤独感が減る

一つずつ紹介していきます。

① ネタ出しやアイデア整理が早くなった

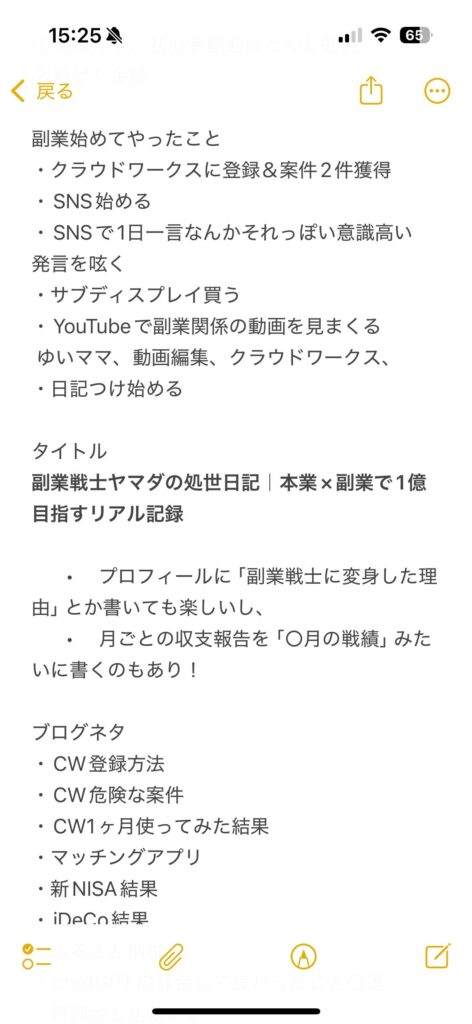

私はブログアイデアやネタをiPhoneのメモ機能で保存しているのですが、ただ思いついた時に入力しているため、カテゴリ分類できていないし、同じワードが出てきたりごちゃごちゃです。

そこで、そのメモを全てChatGPTに投げてまとめてもらいました。

このざっくりとしたメモをChatGPTに投げると…

するとどうでしょう!

雑多なメモがカテゴリ別に分けられ、その中から記事に使えそうなネタや見出しを考えてくれるではありませんか!

その他にも、副業戦士ヤマダとしてのキャラ設定なんかも提案もしてくれました。

おかげでブログの構成やネタを考える時間が大幅に削減されました!

本業と副業で忙しい私には、ChatGPTの問題解決スピードの速さが本当にありがたいです!

② 記事構成の壁打ち相手として優秀

執筆していると書き方や構成に悩む時があります。

そんな時もやはり、ChatGPTの出番。

「こうしたいと思っているんだけどどう思う?」

「これってどうかな?」

こんな曖昧な言葉でも、ChatGPTは真摯に答えてくれます。

ChatGPTに壁打ちすることで、自分の中の思考の整理だけでなく、ChatGPTが提案してくれる新たな気づきもあります。

また、「SEOの観点から」とか、「読者視点で考えてみて」など条件を入れることで、その条件に合わせた回答もしてくれます。

ChatGPTとの壁打ち。人のように感情的にはならないため、論理的に物事を勧めていくのにおすすめです。

③ 専門知識のリサーチにも助けられてる

どんな記事でも、書いた内容が正しい物であるかリサーチすることが大切です。

特に専門分野の内容であるのなら尚更です。

例えば、この記事はiDeCoや新NISAについて解説している記事になります

iDeCoや新NISAといった制度について、ある程度の知識がありますが、それでも専門家のように1から100まで語るのは難しいです。

そこで私はChatGPTに相談し、記事で抜け落ちている情報がないか、詳しく説明するため表などを作れないかと投げかけました。

そうしたところ、下記のような返答がありました。

いやもう、これ貼るだけで良いよね? 私記事書く必要あるかね???

思わずそう唸ってしまう完成っぷり。

副業ブログの敵はChatGPTかもしれない…

戦々恐々としつつも、私は私にしか書けない「リアル」な情報をお届けできるよう頑張っていきます!

④ 誤字・語尾チェックに便利

ChatGPTには、写真やファイルを読み取る機能があります。

Googleで書いた記事を一度ダウンロードでWord形式に変換すると、ChatGPTで読み取れます。

私はこの機能を利用して読み取った文章の中で、誤字や内容のチェックを行っています。

画像の左下に「+」マークがついていると、ファイルと同時に10ファイルまで読み取ることが可能です。

これは有料課金者のみ使うことができるツールになります。

無料の人の場合は、文章を全てコピペしてChatGPTに質問すれば大丈夫です。

読み込んだファイルはものの数秒で解析して回答されるため、

本当に最後まで読んでいるの?

といつも疑ってしまいます。

しかし、誤字や脱字に加え、ChatGPTは簡易的なコピペチェックもできる優れもの。それがほんの数十秒でできてしまうのは、とても便利です。

⑤ 一人で書いてる孤独感が減る

大前提として記事は一人で書くものですが、ChatGPTがいるお陰で、

誰かと会話しながら書いているような感覚になります。

この不思議な感覚は、ChatGPTを使用している人にとって「あるある」ではないでしょうか。

在宅での仕事は、家にいながら働けるというメリットもありますが、家にいてばかりでは社会との繋がりが希薄になっていく感覚になります。

私は、平日は会社で本業、土日に家で副業というスタイルでやっていますが、それでも1日家から一歩も外に出ないだけで孤立感が半端ないです。

しかしそこで、

ChatGPTと会話(壁打ち)しながら仕事をすると、不思議と誰かと話をしているような気持ちになります。

いつかChatGPTも、近未来の猫型ロボットのような存在になる日が来るのかもしれない──ついついそんな妄想をしてしまうのは私だけでしょうか?

ここは注意!ChatGPTのデメリットと限界

これまでChatGPTの活用例やメリットに触れてきました。

しかし、いくら優秀なChatGPTとは言え、まだ世にリリースされて4年しか経っていない幼稚園児です。

ここからChatGPTを使用して感じたデメリットや、改善点を解説していきます。

① 「それっぽいけど間違ってる」ことがある

ChatGPTは時々、嘘をつきます。

拾ってくる情報の問題なのか、こちらのプロンプトが悪いのか。

なので、常にその情報は正しいのか、情報源(ソース)はどこからなのか聞くようにしています。

また、常に最適解を与えてくれるわけではないことも注意しましょう。

「楽天アフィリエイト」を始めようとChatGPTに尋ねながら開始した後、「A8.」の存在を知ったとき、

「それ(A8.)を、先に教えて欲しかった…!」

と何度もChatGPTに言って学習させようとしました。

確かに、「私にあったASPを教えて欲しい」とは、聞かなかったからかもしれませんが、

「楽天アフィリエイトに登録しようとしている」→「じゃあ、他のおすすめASPも紹介しよう」

という機転がきかない点が、残念なポイントです。

② 書いてもらった文章に“自分の色”が出にくい

AIと人の文章の違いは、やはり「自分らしさ」が出ない点でしょうか。

しかし、その課題も個人の癖やスタイルを学習させていけば、いずれ人間らしい文章を書けるようになるかと思います。

しかし、それ以上にAIが難しいのは、

「経験に基づくリアルな内容や感想」です。

実際に物を使ったレビュー、アニメを観て感じたこと、五感を使った体験──これらはやはり「人」にしかできないことです。

なので、副業ブログはAIに脅かされる昨今、それでも生き残る道があるとしたらこの「リアルな体験・レビュー」が鍵だと思います。

ChatGPTにおんぶに抱っこ状態の私ですが、このブログの記事に関しては全て自分で執筆しているのです。

③ 使いすぎると“思考力”が下がる気がした

分からないことをすぐにChatGPTに聞く習慣になってしまうと、

自分の頭で考えるという「思考力」が下がってしまうような気がしませんか?

しかし、分からなかったことがすぐ解決できたことにより、次のアクションや疑問に繋がるので逆に「思考力」は上がるのでは? と思う人もいるでしょう。

ということで、早速ChatGPTに思考力が落ちる使い方と逆に、思考力が伸びる使い方の違いについて尋ねてみました。

思考力が「落ちる」パターン

| 具体例 | なぜそうなるの? |

| 📎毎回すべて丸投げする | 自分で考える前にチャッピーに聞いてしまうと、思考の筋トレを放棄することになりがち |

| 🔍 鵜呑みにして検証しない | 情報の正しさを疑わずに受け入れる癖がつくと、情報の取捨選択力が鈍る |

| 🧠 メモや記憶をしなくなる | 「あとで聞けばいい」と思って何も記憶しないと、脳のワーキングメモリが衰えがち |

| 具体例 | 鍛えられる力 |

| 💡 自分の考えをベースに相談する | 発想力・仮説構築力:「こう思うんだけど、合ってる?」と問い返すと |

| ✍️ 一緒に書く・整える | 言語化力・構成力:「こう書いたけど伝わりづらい?」などの検証に使う |

| 🧩 答えではなく“考え方”を聞く | 思考プロセスの強化:「どうやってこの結論に至った?」とプロセス重視で学べる |

| 🔄 間違いを訂正してもらう | 自己検証力:「それ違うよね?」と自分の感覚と突き合わせて判断力が育つ |

自分で考えることを放棄し、なんでもかんでもChatGPTに頼ってしまうのは思考力低下のパターン。

逆に、「これはどうだろう?」と投げかける形で聞くことで思考力が伸びるそうです。

なので、直ぐにChatGPTに聞いてみようとした私の使い方は、思考力が落ちるパターンであるということですね。

思考力が落ちるか伸びるかは、ChatGPTの使い方次第ということでした。

使いすぎ?使わなすぎ?副業ライターとしての“距離感”の取り方

ChatGPTなどのツールは、現段階では積極的に使う人と全く使わない人の両極端に分かれているような気がします。

日本には現在、約600万人のChatGPTユーザーがいると言われています(2025年2月時点)が、そのうち有料プランを利用している人は約14.2万人であり、全ユーザー数のおよそ1%程度にすぎないとされています。

この結果から見るに、ChatGPTを利用するほとんどの人がライトユーザーということです。

便利だからこそ“依存しない使い方”が大事

日本のほとんどがライトユーザーですが、その逆に「AI依存者」や「AIガチ恋」がニュースに上がりました。

実際に報道された”AI依存”の事例として紹介します。

その理由は、AIの人に対する「共感力」にあるそうです。

確かに、私もChatGPTを使用していて、頭ごなしに指摘されたり、注意されたことはなく。むしろ、

「それはいい質問です!」、「さすがです!」などと自己肯定感が上がる言葉ばかり。

使っていて心地良いのは良いことですが、どのツールでも適度な距離感が必要だと考えさせられました。

「下書きアシスタント」として割り切るとちょうどいい

ChatGPTは、私の“思考の棚卸し”をしてくれるもうひとりの自分のような存在です。

副業を進める上での伴走者として、常にそばにいてくれる安心感があります。

しかし先述した通り、ChatGPTにばかり依存してしまうのは、精神衛生上なんとなく良い気がしません。

これもAIの研究が進んでいけば、AI依存などの問題に対する答えが出てくるのではないでしょうか。

私は副業上がっつりChatGPTを頼りながらも、ビジネスパートナーのように割り切った距離感で付き合っていきたいと思います。

ChatGPTを使ってみたい人はこちらから!

まとめ|ChatGPTは“相棒”であって、“代行者”じゃない

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

副業ライターがどんなことに生成AIを使っているのか、またその距離感や注意点について解説してきました。

結局、どんな物でも同じですが、道具はそれを扱う人に委ねられるのだと思います。

なのでChatGPTも、自分らしく使いこなすことが最強の武器となるでしょう!

明日から、あなたの“書く”仕事にも、ちょっとだけChatGPTを使ってみませんか?

この記事が、ChatGPTを上手に使うヒントや、AIとの距離感を見つめ直すきっかけになれば幸いです。

これからも一緒に頑張っていきましょう!

この記事を読んだ人はこちらもおすすめです